著者の所有物件で、フロアタイル貼りをしましたので、その手順と絶対に失敗しない方法について、共有したいと思います。

今回はピールアップ工法という方法で貼り付けるリリカラレイフロアという商品を使いました。

また、タイルの貼り方は「流し貼り」という貼り方を採用しています。この貼り方は初心者でも比較的簡単に貼ることが出来ます。

これからフロアタイルを貼ろうと考えている人に向けて、この記録が役に立てれば、嬉しいです。

下準備をする

床のレベリング(水平度)は重要です

床のレベル(水平度)は重要です。

施工する対象がすでにフローリングの床になっていて、今回は下地の調整がいらないような場合、例えば、既存の床に重ねてフロアタイルを貼る場合にはレベリングの作業は不要ですので、ここは読み飛ばして、次のステップに進んでも大丈夫です。

さて、人体のセンサ機能はすごいもので、1000分の3ミリの傾きでも体調不良を起こすと言われています。

健康被害:めまい・頭痛・吐き気・睡眠障害・倦怠感・疲労感・食欲不振など

これらの体調不良を起こさないために、しっかりとレベル出しをしておきたいものです。

ということで、入居者さんの体調が悪くなってしまっては申し訳ないので、著者の場合はレベル出しのところは大工さんにお願いしました。

大工さんに頼んだ場合の費用は8畳の広さのリビングで5万円前後でした。キッチンのフローリングの高さとリビングの床の高さに12mmのギャップがあったので、捨て板を貼ってもらうのと、リビングの床のレベル出しをお願い位しました。

施工完了後に簡易的にスマホアプリで水平度を測定しましたが、どの位置もきっちり水平が出ていました。さすがです!

自分でやることを考えると、費用対効果は大変満足なレベルです。

しかも、施工にかかった時間は6時間程度です。早いですね。

ちなみに大工さんのやり方は、施工前の部屋のレベルを見るためにレーザーで床の傾きを調べます。

レーザーを使うと、あっという間に計測が終わりました。

大工さんは、西の床が3ミリほど下がっているということを見つけると、その傾きを考慮しながら新しい床をじゃんじゃん貼っていきます。すごい早い!動きに無駄がない。

レベルを出しながら床を貼るときには特殊な木ネジを使います。コンパネビスと言います。

ネジの一部が逆ネジになっていて、最後にグッとねじ込むと沈み込んだ床が少し高くなります。おおよそ、2、3ミリの高さ調整が可能となっていて、レベルの調整の強い味方だそうです。

まずは床を掃除する

さて、フロアタイルを貼る前に床をきれいに掃除します。

接着剤を塗る面にゴミがあっていいことはひとつもありませんので、丁寧に掃除します。

掃除機が使えれば、作業は楽です。何度も掃除して、木くずやホコリが接着面に残らないようにします。

部屋に中心線を引く

部屋の端から端までの距離を計測して、中心線を引きます。中心線を引くときは墨壺(すみつぼ)があるととても便利です。墨壺は長い距離にまっすぐの線を引くための道具です。一瞬で部屋の端から端まで真っ直ぐな線が引けます。

著者の場合は墨壺を持っていなかったので、大工さんに床のレベリングをお願いした時、ついでに部屋の中心線を引いてもらいました。

フロアタイル用の接着剤を塗布します

ピールアップ用の接着剤をくしベラを使って床に塗布します。

まずは部屋の半分に接着剤を塗ります。

接着剤の種類によっては、ローラーで塗るものもあるようですが、ピールアップ用の接着剤はくしベラでの施工を推奨されています。

接着剤は塗布後、時間がたっても粘着力がそのまま残る接着剤で、カチカチに固まりません。いつまでも「ねちゃねちゃ」としています。

接着剤を塗り終わったら、オープンタイムをしっかりととりましょう。完全に透明になったらフロアタイルを置いていってもOKのサインです。

失敗しないフロアタイルの貼り付け

繰り返しますが、オープンタイムをしっかりと取りましたか?

接着剤は透明になったでしょうか?

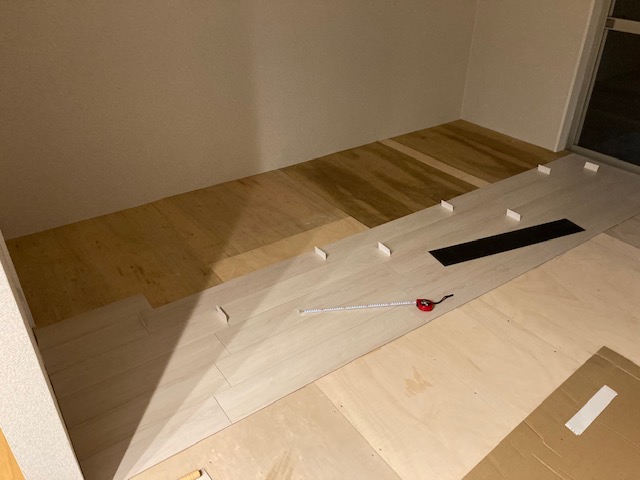

接着剤の準備ができたら、いよいよ部屋の中心から貼り始めます。

はずは部屋の半分を貼っていきます。

きつく敷き詰めすぎない

部屋の真ん中からタイルの端を部屋の中心線に合わせて置いていきます。

フロアタイルを張っていくコツは、きつく敷き詰めすぎないことです。

特に気温の低い日は要注意です。フロアタイルの材料はビニールですから、夏の暑い日には伸びてしまいます。

キツキツに敷き詰めていると、タイルが伸びたとき、逃げ場がなくなり、「突き上げ」という現象が起こってしまいます。

この問題を解決するために、フロアタイルにはスペーサとなる型紙が同封されています。

取扱説明書を印刷している紙がそのスペーサです。説明書を読んで終わったら、ミシン目に沿って切り取ります。

スペーサをタイルの長手方向に差し込んで使います。短い方向は気温の上下による伸びについて、そこまで気にする必要はありませんが、やはりキツくならないように、ゆるめに置いていきます。

配置が終わったら、ローラーで圧着します。

部屋の端での寸法調整の仕方

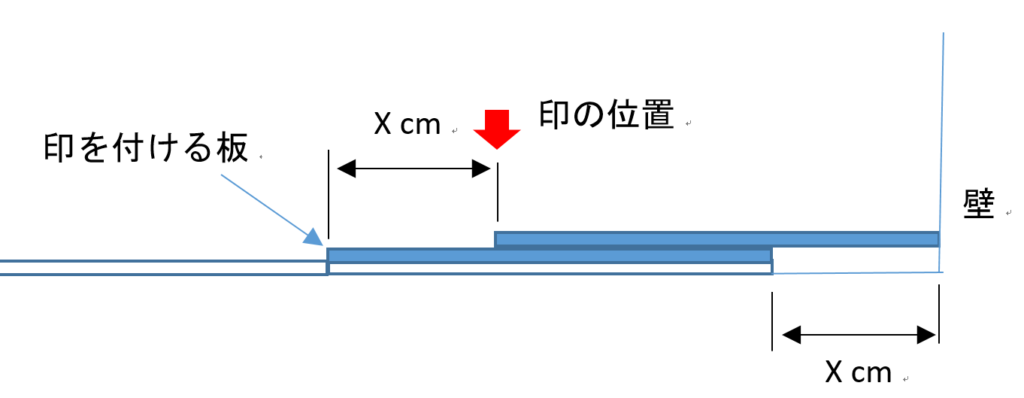

部屋の隅まで来たら、カットしていないタイルを定規代わりにして、長さを測ります。

下図の印をつける板のXcmと壁までの距離Xcmが等しくなります。

付けた印に合わせてカットします。カットした余りを次の列の先頭に持ってきます。

カットの仕方

マジックを使って印をつけたら、カッターで数回切り込みを入れて、折ります。折ってもまだくっついているので、くっついている箇所に裏側からカッターを入れて切り離します。

カッターは大きめのものがいいです。小さいカッターや、細いカッターでは深い切り込みを入れるのが難しいです。著者は大きなカッターを持っていなかったので、苦労しました。

カッターは通常のカッターも良いですが、プラスチックをカットするときに使う「Pカッター」がより使い勝手がいいです。通常のカッターで切り込みを入れるよりも少ない力で済みます。

Pカッターを使用した場合はクルクルと巻いた豚の尻尾のような削りカスが出てしまうので、接着剤を塗った面にくっついてしまわないように別の場所で加工するのがいいです。

窓の周りやドアの周りの枠の出隅や入隅についても、丁寧に調整しながらカットすれば、

ワックスでピカピカに仕上げる

これは絶対にお勧めです。ワックスを塗るのと塗らないのでは床の輝きが雲泥の差になります。

ワックスを塗る前に掃除します

最後にワックスでピッカピカにしていきます。その前に、まずはフロアタイルの表面の汚れを取り除きましょう。

フロアタイルは箱から出して新品の状態で貼り付けていますが、実は結構汚れています。

掃除しないでそのままワックスを塗っても、汚れの上からワックスの成分が上塗りされますから、綺麗な仕上がりは期待できません。

最後にひと手間掛けると、フロアタイルは見違えるほど綺麗になりますよ!

ワックスを塗る前は専用のクリーナーでの清掃がお勧めです。

ワックスを塗る前は専用のクリーナーで掃除することをお勧めします。専用のクリーナーはアルカリ性なので、ちゃんと手袋を用意して使用しましょう。

もしも、手袋をしていないと、手がガビガビのバリバリに荒れます。

ワックスは最低でも2回塗ります。

初めてのワックスのときには、最低でも2回は塗ります。3回目以降は光沢はそんなに変わりませんでした。

気温や部屋の大きさsにもよりますが、ワックスは30分くらいで乾きますから、2時間あれば、2回塗れます。

ワックスの塗り方にもコツがあります。

ワックスは部屋の端から端まで一気に塗り広げましょう。一筆書きのイメージです。

また、ワックスは雑巾やモップにたっぷりと含ませて塗り広げた方が塗りやすく、仕上がりが綺麗です。

ワックスが少なすぎると、塗っている途中でかすれてしまうことがあります。

途中でかすれてしまうと、塗りむらになってしまって、光沢のある箇所と無い箇所が出来てしまいます。

そうなると、もう一度塗り直しです。

さらに、部屋の途中で止まると、そこだけワックスが厚塗りになってしまい、ムラになってしまいます。塗っている途中で止まってしまったときには部屋の端っこから塗り直しましょう。

まとめ

フロアタイルをDIYで貼る方法をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

最後に、かかった費用と時間について記載して終わりたいと思います。

内装業者に頼むと、6畳の大きさの部屋で、12万円から15万円くらいかかりますが、材料費だけだと製品にもよりますが、5万円くらいあれば、十分です。

今回、著者がセルフリフォームでフロアタイルを貼るのに必要だった時間は、14畳のLDKの場合で、2.5日でした。

このブログのやり方を思い出してもらえれば、DIYでも失敗しないで、仕上がりは十分満足いくものになると思います。

達成感を手軽に味わえるリフォームですので、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

私が買ったフロアタイルはこちらの建材屋さんで購入しました。リリカラレイフロアという東リの商品です。どの通販サイトよりも安く購入することができました。納期も短かったですよ^^

にほんブログ村